Notas

Escribe Antonio Piñero

Foto: Miniatura que representa la Escuela de Traductores de Toledo Y vuelvo a mi sentencia principal: la presente versión al castellano de obra de Brown aunque es buena no la califico de “muy buena” por tres razones. La primera, porque los vocablos castellanos están a veces mal escogidos: ¿por qué repetir una y otra vez (incluso en lamentables casos de rimas internas o repetición de vocablos) la palabra “renunciación” cuando tenemos su homóloga y mejor sonante “renuncia”? Pues porque el inglés dice renunciation. ¿Por qué utilizar continuamente “preservar” cuando el español (pero no el inglés) distingue perfectamente entre “conservar” (por ejemplo, la riqueza) y “preservar”? Porque el inglés utiliza siempre to preserve y no tiene otro verbo. ¿Por qué olvidar el inefable vocablo “hincapié” para repetir hasta la náusea la palabra “énfasis”?. Porque el inglés tiene una palabra homófona. Y no digamos el uso de la palabra “servicio” por el correcto “oficio” religioso: porque el inglés emplea service. Son casos de transcripciones ad litteram, no de una verdadera traducción. Antes citamos el caso de la diferencia entre “un sentir común” y “el sentido común”. El resultado es que a menudo el texto que se lee suena ineludiblemente a inglés (anglicum sapit), y –creo– una buena regla para juzgar una versión es que no se sepa el lector que lo que está leyendo ha sido escrito en otra lengua. En segundo lugar, porque hay algún que otro pasaje del libro (aparte de alguno con preposiciones equivocadas) que no se entiende bien. No me detendré mucho aquí, sino que pondré solo un ejemplo. Hablando de Escipión el Africano, brillantísimo hombre de armas pero austero y sin fortuna personal, se afirma que obtuvo los honores del triunfo, y se comenta: “Tales palabras fueron escritas en un texto algo formal. Pero si el mensaje de Agustín llegó a circular en su propio monasterio, seguramente por primera vez un artesano (o una artesana) de Hipona se habrá encontrado en relación con el general más grande de Roma”. Tuve que leerlo un par de veces para entenderlo, ya que el texto parece como traducido por un ordenador. Aun sin tener el texto inglés delante ante mis ojos, diría en primer lugar que en buen castellano no se utiliza normalmente el sintagma “un texto algo formal”, que chirría al oído, sino que para que se entienda bien habría que escribir “un texto redacto en estilo un tanto formalista”, o algo parecido. Y lo que sigue sería: “Seguramente por vez primera un artesano, o artesana, de Hipona se veía considerado al mismo nivel que el general más grande de Roma”. Y la tercera razón es que debemos ser cuidadosos con la manera de citar y escribir siguiendo las normas de la ortotipografía española, publicadas por la Real Academia. Me cuesta comprender por qué se cita correctamente, por ejemplo, Lc 13,58 (con coma), pero al lado aparece otra del tratado De Genesi ad litteram (de Agustín) como 11.15.19 (con tres puntos). Ahora se suele escribir el precio de un artículo en el escaparte de una tienda, por ejemplo, como 11.50, cuando desde décadas al menos hemos utilizado el sistema alemán que separa los decimales con una coma y no con un punto. Todo por influencia masiva del inglés y la falta de reflexión. Otro ejemplo afectaría al uso desbocado de las mayúsculas en este libro. La norma actual es utilizarlas cuanto menos mejor. Pero en nuestro libro se emplean desconsideradamente y suele transcribir, por ejemplo y a la manera inglesa, lo siguiente: “La bondad de Dios y Su misericordia manifestada en Sus acciones…”, cosa que se nos antoja cuanto menos como muy raro. Se nota que esas frases no están pensadas en español. Otro caso es el uso indebido de guiones como el “Pseudo-Jerónimo”, por el correcto Pseudo Jerónimo, sin más, y otros diversos casos. No me extraña que algún día escribamos “auto-móvil”. No deseo que estas críticas empañen la labor de la traductora, Agustina Luengo (a propósito: ¡bien por el Editor al situar su nombre en la cubierta y en la portada del libro!). Me permito insistir en que su tarea ha sido desempeñada con dignidad, pero le ha faltado el tiempo para repasarla y pulirla aún más, y en algún caso el haberse dirigido a un especialista como en el caso indicado del extraño y aparente masculino “Eustoquio”. Una palabra sobre la Bibliografía: es inmensa, 107 páginas. Se nota, sin embargo, que el autor no ha acumulado obras y obras para impresionar al lector, pues en la lista sólo aparecen las que son citadas, al menos una vez, en el texto. Tanto ahí como en las notas a pie de página, Peter Brown emite juicios rápidos sobre el valor de muchas de esas obras, lo cual tiene su mérito y es un riesgo que solo corre quien camina con paso seguro. Es verdad que cualquier hábil falsificador puede citar la idea, o tesis central, de un autor valiéndose de los instrumentos bibliográficos al uso, o de los resúmenes de los artículos en sus primeras páginas, pero es mucho más difícil citar ideas de un autor para construir una hipótesis interpretativa compleja sobre un personaje o hecho, que es lo que a menudo hace Brown. No puede decirse, pues, que el volumen presente no esté construido en permanente diálogo con la bibliografía actual, ya que el autor demuestra manejarla con soltura. Hay poca bibliografía española, incluso sobre temas de Hispania, en la que esta aparece casi únicamente en obras dedicada a las Galias y territorios conexos, lo que es una pena ya que –al parecer– Peter Brown entiende la lengua española. Habría que pensar si trata de la mera obediencia ciega al axioma Hispanicum est non legitur (“Está escrito en español, luego no se tiene en cuenta”), o bien que los Abstracts en inglés, que anteceden normalmente los muchos artículos sobre el “Bajo Imperio en Hispania” en las revistas y obras españolas, no tienen la debida difusión. Sí agradezco, y mucho, a la traductora el que se haya tomado la molestia de señalar las versiones españolas de las fuentes primarias cuando le ha sido posible. Y finalmente mi valoración del “Índice de materias y nombres”: es también amplio (pp. 1150-1224) y útil, pero en él no encuentro el lema (o “voz”; diría aquí que el vocablo “entrada” es un mero anglicismo, que supone, como a menudo, ignorancia de la riqueza y uso de la propia lengua) “Hispania”…, y eso que hay unas sesenta menciones a ella en el libro, y en algún caso, como en el de Prisciliano, o los concilios de Elvira y de Toledo en más de una página seguida. Estoy casi seguro que un catedrático de Princeton no es el autor de este Índice, sino que está confeccionado por alguno de sus ayudantes. Sugiero la hipótesis de que el sujeto que lo hizo no tenía ni idea de dónde estaba Hispania, que seguramente confundió con la patria antigua de los denostados hispanos en los Estados Unidos. No tenía importancia registrarla. Pero naturalmente sí “Britania”, aunque en la obra tenga una presencia muchísimo menor. Es un fallo muy serio debido al elevado número de veces que aparece este vocablo en el texto. Pienso que el editor español debió de haber observado esta ausencia, pues para nuestros lectores el tema es de importancia. ¿Se podría quizás haberlo subsanado, amén de enviar una queja al editor norteamericano? Habría sido interesante, además –por parte del autor o del primer editor; no lo sé–, el haber añadido una tabla cronológica con los emperadores y autores importantes mencionados en la obra. En ciertos momentos, debido al enorme jaleo que supone para los lectores normales el baile de césares y emperadores de la época, ayuda mucho al lector a situarse. Y dejo las nimiedades para volver a la grandiosidad del conjunto: ha sido un tiempo espléndido el empleado en leer un par de veces este generoso volumen de Peter Brown. He aprendido muchísimo con su obra; se me han abierto los ojos, y en algunos momentos he empezado sencillamente a ver. Me declaro sin pudor admirador suyo, y no solo de su talento histórico, sino también de su buen hacer literario. Merece, y mucho, la pena el esfuerzo de haber traducido al español, y con nobleza, esta obra de veras monumental. Ya sí termino esta larguísima reseña. Saludos cordiales de Antonio Piñero http://adaliz-ediciones.com/home/36-el-jesus-que-yo-conozco.html

Martes, 27 de Febrero 2018

Comentarios

Notas

Escribe Antonio Piñero

Foto: El autor, Peter Brown en 2011, durante la ceremonia de concesión del Premio Balzan El libro tiene como final unas pocas y también brillantes páginas que llevan el título de “Conclusión” (pp. 1033-1039). En esas páginas Brown hace un resumen del largo proceso de cambios entre los años 500-650 que afectaron sobre todo a cuatro temas: la naturaleza de la riqueza y su uso; los cambios sociales en la propia comunidad cristiana; la creciente preocupación por la salvación del alma, y la pérdida de la “mística” del estado imperial debido al triunfo del faccionalismo y el localismo. Muy interesantes, y con abundante materia para la reflexión, son las últimas líneas acerca del proceso de un mundo muy antiguo (en torno al 315) que sale al encuentro de un cristianismo consolidado (650), el cual es también, a pesar de sus cambios, muy antiguo. Pero las mutaciones de estos siglos fueron los ingredientes, desarrollados lentamente, con vacilaciones y muchos conflictos, que llevaron a la Edad Medía, al triunfo del cristianismo católico en el occidente latino y a los diversos cristianismos de épocas modernas. La presente síntesis de las ideas del libro-río de Peter Brown, aunque en apariencia pueda ser desmesurada por lo amplia que ha sido, no hace verdadera justicia al volumen que he comentado, pues uno de sus temas principales, el desarrollo del Imperio y su caída, forma el núcleo de muchas jugosas páginas y de muchas perspectivas a las que este reseñista solo ha prestado una atención menor. El conjunto de la evolución ideológica y social de la sociedad romana y del cristianismo que muestra este libro debe leerse con sosiego y es digno de pausada reflexión. No me atrevo en absoluto a contradecir las líneas maestras de la interpretación de Brown, pues ello exigiría el mismo dominio de las fuentes y de la bibliografía que muestra el autor. A juzgar por los temas que conozco un tanto como el priscilianismo, la controversia pelagiana o el maniqueísmo, sus juicios son ponderados y parecen acertados. Ya indiqué mi animadversión hacia la idea de la “conversión” de Constantino, pero es un juicio menor. Así que me contento con esta apreciación de lo convincente que resulta la pintura y la solidez de los análisis y reflexiones críticas que sustentan las tesis de este libro. Un signo bueno de la mentalidad crítica del autor, que induce al lector a prestar su asentimiento a las tesis defendidas en este libro, es la libertad con la que aquel critica a veces sus fuentes, incluidos los textos de aquellos autores que le son más caros, como Agustín. La actitud siempre atenta y crítica, pero pausada, genera confianza en el lector. Además el panorama mostrado en conjunto es convincente. Y si algún detalle non è vero è ben trovato! Deseo dedicar ahora unos párrafos a tres tipos de observaciones finales sobre la traducción, la bibliografía y el índice de nombres y materias. Además, quiero indicar en este momento la buena elección del papel, la cuidada maquetación de los ladillos, o epígrafes que dividen las secciones, con texto latino muy ilustrativo y la impresión en general, apenas sin errores. Ya he sostenido al principio que la traducción es buena en líneas generales. Se lee bien y no genera sobresaltos. Pero no merece el calificativo de “muy buena”, y daré brevemente mis razones. Pero antes diré que soy muy consciente del esfuerzo y tiempo que supone la versión de un libro tan voluminoso; y soy consciente también de que cuando hay buena madera de traductor, como es el caso, la perfección solo se consigue a base de tiempo y tiempo otorgado a la revisión y a la lectura en voz alta de, al menos, los pasajes difíciles. Y ese tiempo se percibe escaso, si se considera que el pulido y abrillantado que exige una buena versión es muy costoso. Pero apenas se puede vivir dignamente con el mero sueldo de un traductor por bueno que sea, ya que el dinero recibido por hora de trabajo –creo– no llega al percibido por una señora de la limpieza, que se desloman por escaso salario. Así que hay que tener piedad de los traductores. Espero que el próximo día termine de verdad esta reseña. Saludos cordiales de Antonio Piñero http://adaliz-ediciones.com/home/36-el-jesus-que-yo-conozco.html

Domingo, 25 de Febrero 2018

Notas

Escribe Antonio Piñero

Foto: Clérigo de la Edad Media tardía El siglo VI puede caracterizarse ya como momento de cambios profundos en las estructuras sociales: el empobrecimiento físico y el súper refuerzo de la idea de la donación a la Iglesia llevó consigo “un empobrecimiento cultural, de simplificación y de borrado intelectual”: aumentó la incultura y se produjo en el pensamiento general, no solo eclesiástico, “un retroceso de lo secular y una extensión de los valores religiosos cristianos en aspectos de la sociedad y de la cultura que hasta el momento se habían considerado neutrales”. Igualmente se generó un verdadero cambio de nociones y de “objetivos en el seno del propio cristianismo” (pp. 1007-1008). Unos ejemplos: en el siglo VI hubo una mutación respecto a la concepción del clero: se fue imponiendo cada vez más la idea de que los clérigos eran esencialmente los “otros” dentro de la sociedad. Como en opinión general el contacto con lo material era dañino para el espíritu, no sólo se exigió al clero una vida austera, sino también que fuera célibe. Los clérigos se transformaban así –al estar fuera del mundo malvado gracias al ascetismo y la renuncia al sexo– en amigos de Dios y perfectos intercesores. Fue entonces cuando se multiplicaron los monasterios y conventos como centros de oración y de intercesión en los que los “otros” suplicaban piedad a Dios en pro del mundo pecador. Fue este un cambio importante (p. 1013): antes esos centros eran lugares de simple retiro del mundo de amigos y desconocidos para alcanzar la perfección espiritual; ahora se convertían en centros de pura intercesión ante la divinidad del Juicio. Esto supone el fin de una parte del cristianismo antiguo: antes el interés de la Iglesia se concentraba en los pobres; ahora los pobres habían de ceder importancia a los lugares que sostenían al mundo con sus plegarias. Brown señala otras mutaciones: había que distinguir al clero de la masa de los cristianos. Así, el siglo VI fue el momento del invento de la tonsura y de la búsqueda nuevos argumentos para reforzar la continencia sexual. La razón básica para esta última fue que las manos de un cuerpo humano, que tocaban el cuerpo divino del Redentor en la eucaristía, no podían estar manchadas con la sensualidad del coito. No era que se reprobara el matrimonio, ni mucho menos, sino que se insistía –por parte del laicado sobre todo, tanto en las ciudades como en el campo– en que los sacerdotes que eran ordenados después de una vida de casados debían renunciar a sus relaciones conyugales. Se establecía así un vínculo casi mágico entre la eucaristía y la intercesión (pp. 1005-1020). Pero todavía tardaría unos cinco siglos en hacerse obligatorio el celibato para los presbíteros. Respecto al tema dominante de la riqueza y su relación con la Iglesia encontrará el lector una poderosa síntesis hacia el final de este capítulo: “Se había problematizado la riqueza, pero no se había demonizado. Algunos pocos pensadores cristianos de los siglos IV al VI creían que había que rechazar la riqueza de inmediato… Pero se impuso una combinación de la poética idea de Paulino de Nola sobre el misterio de colocar el tesoro en el cielo mediante un intercambio espiritual, por un lado, con el triste hincapié agustiniano en la donación diaria como remedio al pecado también diario, por otro. A esto se añadió la concisa visión de los agustinianos posteriores, según la cual la riqueza en sí era un don de Dios que exigía formas de administración tan estrictas y cuidadosas como las ejercidas por cualquier procurador de una propiedad imperial” (p. 1025). Creo que terminaré este tema, que espero haya sido interesante, el próximo día Saludos cordiales de Antonio Piñero http://adaliz-ediciones.com/home/36-el-jesus-que-yo-conozco.html

Jueves, 22 de Febrero 2018

Notas

Escribe Antonio Piñero

Foto: báculo episcopal Ya estamos terminando esta larga reseña del libro de Peter Brown que –espero– se iluminadora, En la sección consagrada al siglo VI, Peter Brown se dedica de un modo directo y contundente a la eliminación de estereotipos históricos que estorban para comprender a fondo la cuestión de la riqueza eclesiástica en la época, como, por ejemplo, hablar indiscriminadamente de la riqueza de la Iglesia y no propiamente de las iglesias distinguiendo con cuidado las diversas regiones, o la idea común de que muchas iglesias aumentaban su riqueza porque era costumbre heredar las fortunas de la aristocracia secular. Este extremo es interesante ya que los estudios modernos prueban lo contrario: no hubo una “aristocratización de la Iglesia” ni siquiera en Italia donde se hallaban los enclaves del poder senatorial, y mucho menos en la Galia, Hispania y África (p. 968). No existió un verdadero “señorío episcopal” (Bischofsherrschaft) por herencia en ninguna parte hasta las últimas décadas del siglo VI, pues no hubo tantas donaciones de ricos en el siglo anterior, el V. Tales donaciones fueron fundamentalmente de los “mediocres” o de los funcionarios imperiales, abundantes pero no cuantiosas, ni señoriales. El último capítulo –cuya lectura sigue siendo igualmente amena a pesar de las divinas longitudes del libro– se dedica a “La riqueza y la piedad en el siglo VI”. En él presenta Brown a una Iglesia que es ya consciente de su poder, pero que sigue todavía deseando que el antiguo “amor a la patria”, aún vigente y propio de los dirigentes cívicos, se transformara en amor a la diócesis, lo que significa aumento del patrimonio eclesiástico. En este siglo, sin embargo, el poder eclesiástico tiende a presentarse en la literatura de la época más bien como “cuidado pastoral”: el poder de un obispo debía ser más blando que el de un jefe secular, asemejándose en lo ideal al de un padre para con sus hijos. Se pretendía que fuera un poder “despojado de los rasgos inquietantes que hacen temblar a los hombres ante los reyes” (p. 989), y es cierto que los obispos “matones” fueron más bien la excepción. Igualmente, desde este siglo VI, la Iglesia intentará mantener separado el poder eclesiástico del temporal. El mundo clásico había ignorado la división entre estado y política, pero la Iglesia la procuró. Esta división es propia solo del mundo consolidadamente postromano –señala Brown–, pues faltará aún mucho tiempo para que la Iglesia llegue a exigir no solo el poder de la cruz, sino también el de la espada, en el sentido de que la segunda se someta plenamente a la primera. Pero tampoco el “poder blando” eclesiástico se construyó en un instante, sino que fue un proceso lento, ya que continuamente hubo oposición al poderío de los obispos (p. 991). De ningún modo se había debilitado el poder laico en el siglo VI como a veces la literatura de la época, a menudo clerical y hagiográfica, tiende a hacérnoslo creer. Pero, a la verdad, el poder “contrafáctico” de la Iglesia se fue estableciendo poco a poco en la sociedad, ya que se procuró que la riqueza religiosa estuviera impregnada de un patetismo especial al considerarse patrimonio de los pobres. Muy astutamente, la Iglesia difundió como propaganda eficaz que aquel que arrebatara algo a esta riqueza estaba en realidad asesinado a los pobres (era un necator pauperum, p. 995). Y, por su fuera poco este aura de piedad, se seguía identificando a los pobres –siguiendo una ya larga tradición– con Cristo humillado, lo que sacralizaba la riqueza usada en aquellos. Los nobles y ricos, por su parte, si deseaban mantener su riqueza, tenían que cambiar parcialmente su mentalidad: era cuestión ante todo de tratar bien a quienes antes eran sus meros súbditos. Como desde hacía más de un siglo, se incitaba más y más a los ricos a las donaciones, blandiendo el viejo argumento de que “la donación era igual a expiación” (p. 1007). “La insistencia en la donación fue lo que más contribuyó a crear una brecha entre el cristianismo del siglo VI y el de generaciones anteriores” (p. 1008). Es curioso que muchas iglesias del siglo VI llegaran a organizar a los pobres de modo que ellos mismos mantuvieran el orden social, y las limosnas se dieran con paz y armonía. Así, algunos indigentes ejercieron una función paraclerical. Los gremios de “mendigos autorizados” eran acogidos como colaboradores en el seno de la Iglesia, la “madrecita” = matricula, en latín, y se los denominaba matricularii (p. 1000; de ahí procede hasta hoy el vocablo “matricularse” que habilita a una persona para desempeñar una actividad o recibir un beneficio). Por ejemplo, en el santuario de san Martín de Tours, ciertos jefecillos de los mendigos que pululaban alrededor del espacio sagrado custodiaban con su grupo el santuario y dividían las limosnas entre sus colegas pobres a los que conocían bien. Así los obispos controlaban a una cierta masa de la población. El poder blando episcopal contribuía también al mantenimiento del orden social protegiendo al clero, el cual fue excluido del grupo de esclavos y campesinos atados a la tierra. Saludos cordiales de Antonio Piñero http://adaliz-ediciones.com/home/36-el-jesus-que-yo-conozco.html

Martes, 20 de Febrero 2018

Notas

Escribe Antonio Piñero

Foto: “El saco de Roma”: Las tropas de Alarico saquean Roma en el 410. “Saco” viene del italiano sacco = saqueo. La quinta parte del libro de Peter Brown que estoy comentando, titulada justamente “Hacia otro mundo”, describe el inicio de un cambio irrevocable, cuyos primeros pasos se habían ido dando a todo lo largo y ancho del siglo V. El primer capítulo aborda el tema de “La riqueza y el conflicto en las iglesias del siglo VI”. La permanente incertidumbre respecto a la naturaleza exacta de la riqueza de la Iglesia seguía en todo su vigor en los inicios de este siglo. ¿Cómo habrían de relacionarse los obispos, monjes y clérigos con los bienes materiales acumulados a lo largo de los siglos IV y V? (p. 945). El comienzo de la solución a estas cuestiones se apoyó de nuevo en el pensamiento agustiniano: en primer lugar, no es la posesión de la riqueza lo que debe preocupar, sino cómo se administra en nombre de los pobres; la Iglesia rica ha de convertirse simplemente en una buena administradora, y no sentir jamás el orgullo de la posesión perceptible en los posesores laicos. Se llegó así a la idea de que la naturaleza de los bienes de la Iglesia es distinta a la de cualquier otro tipo de riqueza, ya que es el “patrimonio de los pobres”. Fue Juliano Pomerio, un refugiado de África y leal discípulo de Agustín, que escribió hacia el 600 un tratado Sobre la vida contemplativa, el autor de esa feliz expresión. Lo único preciso ante ese patrimonio, por colosal que fuere, era administrarlo bien. Según Brown, era esta una idea muy novedosa: “Tenemos que hacer cierto esfuerzo de imaginación para comprender hasta qué punto la elevada doctrina de Pomerio sobre la riqueza sin dueño (sine domino) transgredía el sentido común vigente desde hacía siglos” (p. 952). Igualmente el derecho tardó muchísimo en elaborar la noción de una personalidad civil de una Iglesia que poseía grandes bienes, aunque desde hacía tiempo se diera por sentada esa personalidad jurídica. El concepto del “no dueño” funcionó razonablemente a partir del siglo VI y dio lugar a la figura del obispo-administrador, cuyo ejemplo típico es para Brown Gregorio de Tours (pp. 973-977). A este respecto hay que señalar la continuidad de añejas tradiciones: la administración de los bienes rústicos y el gobierno de sus colonos por parte de estos obispos-administradores podían, y lo era la mayoría de las veces, ser tan duros como los de los señores seculares. Mas lo importante era que la Iglesia se convirtió en esta época en administradora y patrona inmortal porque sus bienes eran inmortales…, mientras durase el mundo (p. 978). El problema fue que los mecanismos de control de esta figura del administrador fallaron estrepitosamente en bastantes ocasiones. La prueba radica en la cantidad de historias que han llegado hasta nosotros de obispos poco ejemplares…, que se comportaban como auténticos dueños de riquezas que no eran suyas. Muy pocos, aunque los hay, pagaron con la propia vida sus abusos. Como el manejo de la riqueza era clave para el poder episcopal, es normal que en el siglo VI abundaran las denuncias de unos obispos contra otros, las disputas de estos con su clero por mala administración y por irregularidades, por ejemplo, en las pagas a los clérigos. Los conflictos se exacerbaban en las elecciones locales al episcopado, puesto que los sobornos, a base de bienes de la Iglesia, estaban a la orden del día para promocionar ambiciones personales. Saludos cordiales de Antonio Piñero http://adaliz-ediciones.com/home/36-el-jesus-que-yo-conozco.html :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ANUNCIO PARA LA GENTE QUE VIVE EN EL ENTORNO DE VIGO (ESPAÑA) Para conmemorar el quincuagentésimo vigésimo quinto (525) de la arribada a Baiona (Pontevedra. España) de la carabela “La Pinta”, de Martín Alonso Pinzón, habrá un ciclo de conferencias sobre la relación “España-América” de tres prestigiosos literatos y escritores de novela histórica: Tendrá lugar los dos últimos días de febrero y el primer día de marzo en el salón Monterreal, de la planta baja del Parador Nacional de Baiona La hora de las tres conferencias es 19.30 1 Martes 27 de febrero 2018: JUAN ESLAVA GALÁN: “Los secretos de Colón” 2 Miércoles 28 de febrero 2018: JOSÉ LUIS CORRAL: “De América a Baiona: la continuación del espíritu de reconquista” 1 Jueves 1 de marzo 2018: FERNANDO GARCÍA DE CORTÁZAR: “Canto a una España americana” Saludos cordiales de nuevo Enlaces de interés: Facebook @arribada.baiona http://www.baiona.org/c/document_library/get_file?uuid=b84c0a91-97e7-4e89-8e08-4caa73d87e5c&groupId=10904 Si se entras en www.baiona.org, lo primero que aparece es un “banner” de la Arribada. Si se pincha encima, aparece toda la información de la Arribada que está disponible en la web, entre ellas, el Ciclo de conferencias. Saludos de nuevo

Domingo, 18 de Febrero 2018

Notas

Escribe Antonio Piñero

Otro personaje interesante para la historia de la riqueza de las iglesias de Occidente fue Salviano, oriundo quizás de la Germania inferior pero asentado en Marsella durante sesenta años (420-480). Su obra Sobre el gobierno de Dios (De gubernatione Dei) se ha revelado trascendental para conocer los males del Impero romano en el siglo V, obra que Brown interpreta con singular originalidad y maestría. Más en concreto, la pregunta planteada por Salviano, al considerar cómo habían prosperado los bienes de los monasterios, fue expuesta en otra obra, Ad Ecclesiam: ¿Qué hacer con esa riqueza? ¿Renunciar absolutamente a ella y dársela a los pobres, o bien entregársela a la Iglesia? La respuesta de Salviano era clara: todos los monjes (y también los clérigos) han de renunciar a todos los bienes y ponerlas en manos de la Iglesia como entidad superior. Y si no se hacía, la comunidad monástica iría contra la práctica del grupo primitivo de Jerusalén, según los Hechos de los apóstoles. En esta obra, Salviano tampoco se preocupó por indagar el origen, bueno o malo, de la riqueza, ni atacó en absoluto a los laicos ricos, sino que impulsó fervientemente entre los ricos las donaciones a la Iglesia… con una idea original: animó a los laicos a testar in articulo mortis a favor de la Iglesia y no de su propia familia. No es de extrañar que la crítica moderna haya caracterizado el Ad Ecclesiam como un “manual del arte clerical de la extorsión, una guía para los cazadores de herencias” (p. 862). La argumentación de Salviano radicaba en la conocida idea de las donaciones como expiación, pero con un rasgo un tanto novedoso: inducía un miedo tan exagerado al Juicio final y al infierno que los ricos se inclinaban a procurarse el perdón, aunque fuera en el momento mismo de su muerte. Ocurriría con los ricos malvados como con el Imperio: los males de este, visibles a todos, no eran otra cosa que la antesala del Juicio Final, que vendría pronto (p. 868). La justicia de Dios castigaba al Imperio con la ruina por la violación de las leyes civiles perpetrada por sus príncipes, y a los laicos cristianos, por la violación de la ley divina. Pero, al contrario de Próspero, Salviano no pensaba que la historia de la Iglesia y la del Imperio eran absolutamente independientes, sino análogas: el Imperio era ciertamente profano (pp. 900-908) puesto que sus violaciones afectaban a leyes profanas –como la opresión a los romanos por los impuestos, o el que los gobernadores se dedicaran descaradamente al pillaje y al aumento de la esclavitud por deudas–, y tal violación acarreaba su condena; de un modo análogo ocurría con el rico malvado que violaba las leyes divinas. Sin embargo, el rico tenía una salida con la donación a la Iglesia, al menos in articulo mortis (pp. 877-890). Sería interesarse detenerse en el análisis de Brown sobre la relación de los ricos y sus iglesias a finales del siglo V; en cómo el clero cristiano influyó en la economía agraria del sur de Italia para servir a la corte de Rávena y compensar la pérdida del norte de África (¡en el 439 el godo Genserico se había apoderado de Cartago!); en cómo las iglesias diseminadas por aquella región formaban parte de la huella del poder y la riqueza de la Iglesia como institución; en los privilegios de movilidad del clero mientras que las gentes comunes permanecían ya prácticamente atadas a la tierra, sin apenas libertad; en la continuidad de los legados laicos y el abusivo, en ocasiones, control clerical de ese dinero, pues se utilizaban los bienes de la Iglesia para pagar, por ejemplo, campañas de promoción al episcopado, etc. Todos estos son temas que aborda convenientemente Brown en esta cuarta parte de su libro-río, pleno de datos y de interesantes perspectivas sobre las que habría que detenerse para hacerle la justicia correspondiente (pp. 923-939)… Espero que el lector se la haga. El siglo V termina gloriosamente en cuanto al esplendoroso aumento de la riqueza en la Iglesia. Pero con un caveat importante: solo cuando se derrumbó la antigua esencia de un Imperio profunda y esencialmente pagano, en el curso del siglo VI, “puede decirse que Occidente entró definitivamente en una etapa ‘postromana’. Solo entonces –sin duda no en la época de Salviano– la Iglesia cristiana alcanzó por fin su reconocimiento; pues fue a partir de ese momento cuando a fines del siglo V la Iglesia surgió como la propietaria de una gran riqueza que la equiparaba por vez primera a la aristocracia terrateniente” (p. 892). El Liber Pontificalis (“Libro de los papas”: breves biografías de sumos pontífices), redactado hacia el 510 por un presbítero para nosotros desconocido, es a la vez una impresionante relación-inventario de bienes eclesiásticos en su momento, de los ingresos de los papas y la distribución de las propiedades y los medios de financiación empleados en la construcción de diversas iglesias. Saludos cordiales de Antonio Piñero http://adaliz-ediciones.com/home/36-el-jesus-que-yo-conozco.html ::::::::::::: Añado un vínculo de interés quizás para slgunos: entrevista en Gestiona Radio para toda España: https://www.ivoox.com/ ::::::: Empiezo a anunciar para la gente que vive en el entorno de Vigo (España) Para conmemorar el quincuagentésimo vigésimo quinto (525) de la arribada a Baiona (Pontevedra. España) de la carabela “La Pinta”, de Martín Alonso Pinzón, habrá un ciclo de conferencias –el local y la hora exacta aún no han sido comunicado por el Ayuntamiento de Baiona– sobre la relación “España-América” de tres prestigiosos literatos y escritores de novela histórica: Tendrá ligar los dos últimos días de febrero y el primer día de marzo 1 Martes 27 de febrero 2018: JUAN ESLAVA GALÁN: “Los secretos de Colón” 2 Miércoles 28 de febrero 2018: JOSÉ LUIS CORRAL: “"De América a Baiona: la continuación del espíritu de reconquista” 1 Jueves 1 de marzo 2018: FERNANDO GARCÍA DE CORTÁZAR: “Canto a una España americana” Saludos de nuevo

Jueves, 15 de Febrero 2018

Notas

Escribe Antonio Piñero

Foto: Portada de un libro con una cita de Próspero de Aquitania: “La muerte es la última línea de las cosas” Hilario de Poitiers, el monje de Lerins designado obispo de Arlés, era un hombre santo, riguroso y honrado, de modo que con su actitud se separaba en realidad de la nobleza secular. Pero conservó los pies en la tierra. Respecto a las donaciones cambió un tanto el pensamiento de Agustín. Mientras este sostenía que la expiación generada por la limosna era solo válida para los pecadores aún vivos, Hilario defendió (añado que quizás con una idea ya clara de la existencia del purgatorio, concepto que empieza a tomar forma clara por esta época) que las donaciones servían también de expiación para los ya fallecidos. El antecesor de Hilario, Honorato, había apuntado ya la formidable idea de que “las plegarias en nombre de los muertos hacían que las donaciones terrenales fueran efectivas en el otro mundo… Enarbolando esta noción, “los monjes obispos supieron alcanzar un enorme éxito como recaudadores de fondos” (p. 837). Pero a la vez, los gobernantes del Imperio, que aún subsistía, comenzaron a ver en estos obispos a una suerte de “romanos localistas” que –al manejar a su antojo los bienes de sus propias iglesias– podían alterar el orden tradicional de la sociedad imperial, como indicará Brown al tratar de Próspero de Aquitania, a quien dedica un buen espacio en su libro Próspero residió en Marsella desde el 428 al 433. Era un intelectual laico que planteó una batalla ideológica contra los monjes santos de su época, en concreto contra los obispos surgidos de Lerins, en nombre del pensamiento agustiniano. Argumentaba que “era el momento de considerar las aptitudes de esos monjes desde un punto de vista teológico. Sin duda, llevaban a las ciudades las ventajas de la cultura, la clase y la formación ascética. Pero ¿creían que su actividad había surgido solamente de la gracia de Dios? O ¿acaso su éxito procedía de su formación, de sus ‘méritos’ acumulados por su propia voluntad, sin ayuda o independientemente de la gracia divina?” (p. 843). Esa duda flotaba en el ambiente, así como la mencionada preocupación de que la actividad de los monjes rompiera de hecho la estructura social de las comunidades cristianas. Al haber saltado del monasterio al episcopado gracias a sus aptitudes naturales, habían descabalado el proceso de la promoción regular del clero hasta la esfera más alta del poder eclesiástico. Frente a estas dudas, Próspero sostuvo que había que caracterizar, o más bien delimitar debidamente, el imperio de la voluntad y aptitudes humanas, el poder del libro albedrío, y atemperarlo con la doctrina agustiniana de la naturaleza siempre pecadora y necesitada en todo momento de la gracia. Pero eso no iba en contra de la libertad humana. La solución radicaba –según Próspero– en que se considerara la relación del hombre con Dios como la del “patrono con su cliente”. El cliente se sometía a la voluntad del patrono, pero lo hacía voluntariamente. Pero era el patrono el que todo lo disponía. El humano libre albedrío y la gracia divina coadyuvante se comportaban de igual manera. Si era así, el estatus social y la cultura debían ser irrelevantes para la elección de los dirigentes de la Iglesia; solo ascenderían los impulsados por la gracia divina (pp. 845-848). El ataque a los monjes-obispos de Lerins era evidente. Es posible que este mismo Próspero de Aquitania fuera el autor del tratado De vera humilitate (“Sobre la verdadera humildad”), que en realidad no hablaba de la humildad, sino de la riqueza y de cómo justificarla. El escrito “planteaba con una mordacidad insólita la justificación de la riqueza a condición de que esta se usara en nombre de la Iglesia” (p. 913). El autor era severamente agustiniano: el hombre es pecador, ciertamente, pero la riqueza no lo corrompe aún más; por tanto, no hay que deshacerse de ella, sino utilizarla como forma de relación con Dios (p. 914). Una última idea de Próspero fue relevante para lo que iba a suceder, la caída de Roma, aunque él no lo sospechara aún, por supuesto. Es tal la dependencia humana de la gracia divina –afirmaba– que el pasado, es decir, el Imperio, no contribuía para nada al presente. En realidad no se necesitaba ya al Imperio, porque con el advenimiento del cristianismo Dios lo había hecho todo nuevo (Apocalipsis 21,5); para reformar el mundo bastaba con el milagro diario de la gracia. De hecho, con esta doctrina empezó a fundamentarse la idea de que la historia de la Iglesia era independiente de la historia del Imperio (pp. 849-852). Un poco más tarde, el papa León I (440-461) adoptó este mismo lenguaje. Y aconteció que el monto de sus colectas se hizo tan proverbialmente famoso que acabaron siendo una manifestación del poder de la iglesia romana. Esta ejercía verdaderamente de patrona respecto a una auténtica plebs de indigentes, como antes el Imperio repartía la annona: León extendió en Roma una red de protección nunca antes vista. Cambiaron además las perspectivas, pues para León los pobres no eran ya pobres, ni los “otros”, ni siquiera hermanos, sino “ciudadanos con derecho a recibir cuidados de la Iglesia en tiempos difíciles… Así…, en la época de Gregorio Magno (590-604) las ‘grandes obras’ del reparto de la annona y las ‘pequeñas obras’ de la caridad cristiana se habían fusionado…; lo que ofrecía el papa era lo que el pueblo romano estaba acostumbrado a esperar. La diferencia radicaba en que entonces se decía que había que privilegiar a los pobres y no a la plebs… (la plebe: ciudadanos que no eran nobles pero que podías ser medianamente ricos)” (pp. 920-921). Saludos cordiales de Antonio Piñero http://adaliz-ediciones.com/home/36-el-jesus-que-yo-conozco.html

Lunes, 12 de Febrero 2018

Notas

Escribe Antonio Piñero

Foto: Isla de Lerins hoy Seguimos con el libro de Peter Brown Por el ojo de una aguja La riqueza, la caída de Roma y la construcción del cristianismo en Occidente (350-550). Llega ahora un momento muy interesante en nuestro libro: el espléndido resumen de Peter Brown de la gran crisis de Occidente en el siglo V, de la que nuestro autor comenta que puede narrarse con facilidad; es “la historia de una tempestad perfecta”. Hará bien el lector en disfrutarla atentamente, pues la síntesis es memorable (763-807). El rasgo más característico de esta crisis, en cuanto que orienta e impulsa directamente hacia la Edad Media, es la lenta pero descarada aparición del “faccionalismo”: cada uno por su lado en un “sálvese quien pueda”…, en un ambiente de guerra civil no debido directamente a las “invasiones” bárbaras, pues sus tropas habían sido en realidad solicitadas por los diversos caudillos locales. Brown señala como rasgo perdurante el que cada facción local que triunfaba siguió siendo “romana” frente al romanismo central…, que perduró en Occidente hasta el 476, momento en el que el último emperador, Rómulo Augústulo, se retiró sencillamente y dejó su trono al caudillo godo Odoacro*. Y al punto comenzó una disgregación más clara, que en realidad se había iniciado anteriormente; los acontecimientos ocurridos en la mayoría de las Galias, Hispania y África antes del 476 fueron en realidad “los primeros temblores localistas previos a la Caída” (p. 806). La cuarta parte de este libro, también en verdad muy interesante (pp. 811-939), describe las consecuencias de la gran crisis que iba a suponer muy pronto el final del Imperio latino en el último cuarto del siglo V. En lo que se refiere a la conformación del cristianismo occidental en este período, el autor se concentra, como otras veces, en la región del Imperio de la que se dispone de más fuentes: la Provenza. Para entender bien el panorama, Brown retrocede en el tiempo (400-440, con escarceos que llegan al 470) y proyecta hacia el futuro los resultados de su investigación. Los temas que desarrolla son ante todo dos: la naturaleza de la riqueza acumulada en los monasterios y el liderazgo en las diversas iglesias. Las localidades estudiadas son Marsella, la isla de los santos (el monasterio de Lerins) y la ciudad de Arlés. “Durante más de medio siglo, desde el 420 hasta el 470, la constante rivalidad entre estos tres centros convirtió el sur de la Galia en la región más activa del Mediterráneo occidental en lo que a la literatura cristiana atañía” (p. 812). Marsella fue la Atenas de Occidente en esos momentos; la isla de Lerins, sin embargo, era un erial horroroso, pero valía para situar allí un eremitorio parecido a los que poblaban los desiertos de Egipto; Arlés, por su parte, no tenía nada de especial, pero fue la sede de un obispo vigoroso y peleón (llegó a enfrentarse al papa León I), el monje Hilario, cuya influencia se extendió mucho más allá de los muros de su ciudad. En concreto, la cultura latina común posibilitó a los monjes de Lerins el traslado de un monasterio a otro, el acceso al sacerdocio y muchos de ellos al episcopado. Y lo que más importaba por su irradiación al pueblo era la cultura literaria que todos los protagonistas de este época tenían igualmente en común (p. 813). La primera cuestión de calado que trata Brown es “la riqueza y los monasterios”. Y aquí interviene una figura procedente del exterior de la Galia, Juan Casiano, nacido en Escitia pero criado religiosamente en los cenobios de Egipto, cuyo escrito “Reglas básicas para la fundación de un monasterio (De institutis coenobiorum) fue de trascendencia enorme. La idea primaria de Casiano respecto al cristianismo en general y la riqueza monacal en particular era la necesidad de tomar como ejemplo a los conventos egipcios, porque eran los únicos que practicaban un cristianismo de verdad; la condición material indispensable era tener todos los bienes en común a imitación –de nuevo– de la primera comunidad de Jerusalén. Agustín había ya mantenido que el éxtasis espiritual, propiciado por el Espíritu Santo, que significaba vivir en una comunidad perfecta, despegada de los bienes puramente terrenales, solo sería posible en la ciudad eterna y celestial. Para Casiano, sin embargo, era posible y necesario ya en esta tierra, aunque naturalmente solo para unos pocos elegidos. Los demás debían contentarse con un cristianismo corriente, sin místicas elevaciones. Según Casiano –quien había observado cómo las continuas donaciones habían hecho ricos a muchos monasterios–, todo monje debía renunciar a su riqueza antes de ingresar en el cenobio; debía exigirse a cada novicio una “desposesión” absoluta de todo lo material. Ningún monje, además, debía tener ni siquiera voluntad propia, sino que había de estar continuamente a disposición del único señor, Dios, a través de la palabra de su abad, el representante de aquel. Todo monasterio debía subsistir sencillamente de aquello que la tierra proporcionara gracias a la labor de las manos de sus habitantes (prescribía unas seis horas de tarea manual diaria, p. 828). De nuevo, advertía: el monje debe ser siempre tan pobre como Cristo. Así, todo cenobio sería una ínsula de verdadero cristianismo en medio de un mar de vulgaridad. La postura de Juan Casiano no significaba una crítica a los ricos, pues su intención iba dirigida solo a los monjes. No se preocupó tampoco por elucidar el origen de la riqueza, sino que supuso que a los ricos bastaban las donaciones a la Iglesia y las limosnas. Pero el monje que admitiera en su corazón el deseo de la mínima posesión había caído ya en el horrible pecado de la avaricia. En realidad, sin embargo, muchos monjes de Lerins no siguieron estos consejos: habían entrado en el monasterio procedentes de la nobleza local e incluso habían aportado sus propios esclavos para que labraran las tierras comunes, mientras ellos se dedicaban al otium de su estudio. No es extraño que, ya bien formados y una vez satisfecho su ánimo con la porción suficiente de vida retirada, volvieran al mundo para servir como obispos, como burócratas nobles de la Iglesia, “dedicándose a mantener una versión cristiana y austera de la forma de vida romana, precisamente en aquellas regiones en las que esa forma se veía amenazada por los bárbaros” (p. 831). Ya queda poco para finalizar esta larga reseña/resumen de un libro que creo básico. Saludos cordiales de Antonio Piñero http://adaliz-ediciones.com/home/36-el-jesus-que-yo-conozco.html

Jueves, 8 de Febrero 2018

Notas

Escribe Antonio Piñero

Contra Pelagio y los donatistas tronaron los sermones de Agustín (quien pronunció unos seis mil durante su vida como obispo) sobre la riqueza, aunque Brown mismo confiesa que el cuidado de los pobres en sí no era un pensamiento dominante en su biografiado (p. 684), entre otras razones porque los pobres (pauperes) en las ciudades no eran todos indigentes, sino que constituían un grupo activo, de ningún modo homogéneo. El pobre no era el que no tenía dinero, sino el que carecía de seguridad. No tener en cuenta esta realidad distorsiona la visión histórica sobre la cuestión de la pobreza y la riqueza en la Iglesia, según Brown (p. 691). Respecto a la riqueza, Agustín tenía siempre en cuenta el deseo hacia ella inherente en el alma humana, de modo que su pensamiento estuvo siempre regido “por lo que era posible”, idea que creo muy aristotélica. El orgullo, y no la riqueza, es el verdadero pecado, pues el primero atenta contra la concordia de los diversos estamentos (pp. 698-699). No hay en Agustín, como sí en el autor pelagiano del De divitiis, un horror por la riqueza en sí misma, sino una primacía de la atención a los estados del alma, lo que le conducía a evitar enfrentamientos entre ricos y pobres. Los pecados de los ricos podían perdonarse si se hacían también “ricos en buenas obras… y dadivosos” (p. 703). Siguiendo una tradición ya secular en la Iglesia, Agustín no se guardó de criticar el derroche financiero en los juegos cívicos como fuente de honor y gloria mundana. Ese dinero debía gastarse en dones a la Iglesia y a su clero, pues donar al clero era donar a los pobres. Pero –señala Brown– tanto Agustín como otros predicadores, Juan Crisóstomo en la iglesia oriental, por ejemplo– perdieron en parte la batalla, pues los dos tipos de donaciones, cívicas y eclesiásticas, siguieron conviviendo al menos un siglo y medio más: hasta incluso el siglo VI (p. 711). Y respecto al axioma medular de Pelagio, “Pon tu confianza en ti mismo”, del que el autor del De divitiis (“Sobre las riquezas”) había obtenido su dogma de la perversión intrínseca de la riqueza, Agustín puso de relieve que el hombre era de por sí pecador, pues de un modo misterioso e inexplicable había heredado del primer transgresor, Adán, una tendencia al pecado. No era posible, pues, confiar solo en uno mismo. Pero tampoco había que desesperar –sostenía Agustín–, pues Dios había dispuesto un remedio para la culpa, la ayuda constante de la gracia divina a la débil voluntad humana. “La idea de que un ser humano puede valerse de su libre albedrío para vivir sin pecado no tiene en cuenta lo que dice el Padrenuestro: «Señor, perdónanos nuestras deudas…»” (Mt 6,12; p. 719). Los ricos podían salvarse, pero debían impetrar todos los días el perdón de sus faltas. Y la mejor impetración era la limosna. La donación es la consecuencia concreta de la penitencia diaria por los pecados diarios (p. 721). Pero con una salvedad: según Agustín, la limosna no vale para redimir a los fallecidos que estén ya en el infierno, sino que es una expiación cotidiana para los que la practican mientras aún están en vida. El axioma agustiniano sobre la riqueza podría formularse así: “No renuncia sino donación”. A la democracia sombría del pecado se contrapone la democracia gozosa de la expiación tanto para ricos como para los “mediocres” (p. 726). Naturalmente esta donación diaria hacía circular el dinero a través de las iglesias, y suponía en conjunto un monto cuantioso, ya que los donantes no eran solo los súper ricos –que a medida de avanzaba el siglo IV se hacían más escasos (Brown indica de nuevo que es un estereotipo falso el que la donaciones provinieran siempre de los pudientes, p. 731)–, sino los de las clases medias. Este punto de vista tan moderado sobre la riqueza prosperó rápidamente, sobre todo porque Agustín y los suyos lograron de diversos concilios y finalmente del emperador que Pelagio y sus ideas fueran expresamente condenados. En esto, según Brown, “al recurrir al emperador, Agustín y sus colegas no jugaron limpio… pues buscaron un dictamen estrictamente secular respecto a un asunto religioso” (pp. 739-740). Era claro que el clero se iba asentando como un tercer estado dentro del Estado. Pero las leyes civiles, incluso imperiales, carecían de fuerza coercitiva si eran impopulares. Había que convencer al pueblo de su necesidad; por ello, tras la condena a Pelagio, Agustín se esforzó en demostrar que, como la gracia, también las riquezas eran un don de Dios. Los bienes materiales, como todo lo demás en el universo, proceden de la providencia oculta de Dios, luego son buenos. “La única cuestión era cómo podía usarse la riqueza, al igual que cualquier otro don divino, para el bien colectivo de la Iglesia, que representaba a todo el pueblo. Semejante concepción de los bienes materiales dependía de un fuerte sentido de la majestad de la Iglesia católica, la cual era el anticipo de la Ciudad de Dios en la tierra (no la donatista). La riqueza obtenía sentido y solemnidad, si se la ponía al servicio de una institución mundial con un grandioso futuro” (p. 750). El triunfo de la doctrina sobre el apropiado uso de una riqueza –buena en sí– como donación y expiación quedó de este modo asegurado. Pero a pesar de que esto es verdad, la Iglesia no “llegó a sustituir al debilitado Imperio Romano como si esto se hubiera logrado en una transición carente de problemas y de oposición. El Estado siguió siendo una institución profana, cuyo sentido de su propia majestad no debía nada al cristianismo. A lo largo del siguiente siglo, el V, el Estado romano cedió muy poco a los obispos. Finalmente, el Imperio moriría con las botas puestas ante los ojos indiferentes de muchos cristianos que consideraban que no había logrado trasladar sus propias aspiraciones a una sociedad cristiana” (pp. 758-759). Saludos cordiales de Antonio Piñero http://adaliz-ediciones.com/home/36-el-jesus-que-yo-conozco.html

Martes, 6 de Febrero 2018

Notas

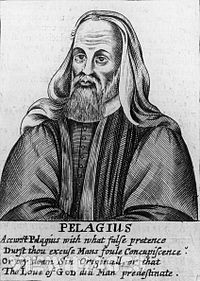

Foto: Pelagio

Escribe Antonio Piñero Las ideas de Jerónimo sobre la riqueza son fáciles de sintetizar según Brown, pues abunda en nociones ya conocidas anteriormente. Jerónimo insistía básicamente en conceptos de los ascetas sirios, que conocía muy bien, y que se concretaban ante todo en una identificación total con la absoluta pobreza de Cristo; ello “implicaba un rotundo vaciamiento del yo social”, la más impresionante abyección que haya contemplado la historia humana (p. 542). Naturalmente a esta abyección se unía la idea de la superioridad de la continencia sexual sobre otras virtudes, y en general, de la virginidad sobre el matrimonio. Este no era un estado consagrado dentro de la Iglesia, pero la virginidad, sí. En el caso de Jerónimo –y en parte también en el de Rufino, el famoso traductor de obras de la patrística griega al latín, su contrincante intelectual– el vaciamiento del yo del asceta radicalmente pobre no suponía óbice alguno para la recepción del espléndido patronazgo que financiaba sus proyectos intelectuales…, muy caros en verdad, ya que los libros costaban una verdadera fortuna. Y cuando Jerónimo se trasladó a los santos lugares, en Palestina, para aprender hebreo y poder estudiar y traducir mejor la Biblia, el flujo de sus donantes romanas siguió el mismo camino. Fue por esa época cuando floreció aún más este trasvase (considero que había empezado a ser visible con Helena, la madre de Constantino y su famoso viaje a Tierra Santa en el 327), de modo que las iglesias romanas comenzaron a quejarse de falta de financiación y urgieron las donaciones a la iglesia local (pp. 575-583). La tercera parte de la obra de Peter Brown lleva como título “Una época de crisis” y abarca desde el saco de Roma por Alarico, sus precedentes y consecuencias (405-420 aproximadamente), hasta la crisis de finales del siglo V. Este tiempo está dominado por la cuestión pelagiana, la famosa disputa entre el laico británico Pelagio y Agustín, que condujo –aparte de sus consecuencias teológicas, como la sustanciación de la idea del pecado original y la definición de la confluencia entre gracia divina y libre albedrío–a una concepción de la riqueza en la Iglesia con notabilísimas consecuencias para el futuro. Brown pone de relieve que la crisis teológica pelagiana coincidió con debates cristianos sobre la riqueza y la renuncia desarrollados en una atmósfera teñida de una sensación de peligro público para el Imperio. Aunque las ideas en sí no eran totalmente nuevas, el enorme prestigio del pensamiento agustiniano hizo que sus conceptos, tanto sobre la gracia y el pecado original como sobre los bienes terrenales, perduraran siglos y siglos en la Iglesia, quizás hasta hoy. La sección dedicada a esta época comienza con el relato de la famosa renuncia a sus enormes riquezas de una joven pareja aristocrática: Piniano y Melania la Joven. La crisis provocada por este incidente afectó incluso al tratamiento de la esclavitud (¡la pareja emancipó a ochocientos esclavos en un solo día!) con sus enormes consecuencias económicas. Esta acción estaba rodeada además por una disputa adyacente: la queja de los paganos sobre el expolio de las riquezas de sus templos. Sostenían que los dioses se sentían agraviados, y que su ira despechada traería sobre el Imperio pésimas consecuencias. Aparte de la inacción al respecto por parte de las autoridades, los paganos manifestaban su incomodo porque estas autoridades habían forzado las normas sociales vigentes para que Piniano y Melania dispusieran de sus riquezas en favor de las iglesias cristianas y de los pobres…, y no solo en Roma o en Occidente en general, ¡sino en la lejana Jerusalén! La disputa se saldó con un resultado muy positivo para los cristianos: se robusteció en último término la noción de “riqueza sagrada” si se destinaba a los indigentes y a la Iglesia (pp. 589-607). La cuestión pelagiana, que afectaba indirectamente al tema de la riqueza, tenía su origen en una concepción muy positiva sobre la naturaleza humana. Según Pelagio, esta había sido creada por Dios como extremadamente buena. Por ley natural estaba, pues, inclinada al bien. No había ningún elemento en el ser humano ni fuerza alguna en el universo capaz de impedir que un cristiano llevara a cabo el bien que su conciencia le dictaba. La santidad procedía únicamente de la voluntad humana… Consecuentemente las riquezas espirituales no pueden existir en el ser humano, si no vienen de él mismo” (p. 616); la santidad procede únicamente de la voluntad humana; además, la nobleza de cuna y la educación que suele acompañar a la riqueza contribuían de hecho a la nobleza espiritual, lo cual se acomodaba muy bien a las ideas que sobre sí misma tenía la antigua nobleza romana. Aplicado todo esto a la riqueza y, comprobado el impedimento que su apego producía para la salvación, el ascético Pelagio sostenía que la renuncia radical siguiendo el mandato evangélico era perfectamente posible a quien hubiera cultivado su alma noble (pp. 614-621). Algunos discípulos de Pelagio, como el anónimo autor del tratado “Sobre las riquezas” (De divitiis), llevaron las ideas del maestro acerca de la renuncia voluntaria y autónoma a los bienes hacia una posición extrema que no hubiera deseado Pelagio mismo. El autor de este tratado rechaza tajantemente que la riqueza pueda ser tolerable en ningún tipo de cristianismo. Como la voluntad, aunque libre, es por sí misma avariciosa y ansía la acumulación de bienes, la riqueza está fuera del ámbito de lo deseado por la providencia divina. Y si está fuera…, la riqueza es mala en sí misma. Es imposible ser rico y salvarse, pues aunque se atempere con la limosna, mantenerse en la riqueza imposibilita del todo llegar al cielo. La tendencia anímica a tener y tener desaforadamente puede solo contrarrestarse con la ejecución del severo deseo de la voluntad de poseer únicamente lo mínimo necesario para vivir. De lo contrario, la avaricia llevará al aumento de riquezas, de ahí al poder, y desde él, a la opresión al resto de los humanos (pp. 625-646). Frente a este pensamiento se alzó la voz de Agustín, que presidía la iglesia de Hipona en una África tan grande y próspera como Italia..., pero teniendo en cuenta a la vez que África tenía un enorme problema de bolsas de pobreza, especialmente en Numidia y en el campo en general. Esta situación era terreno abonado para que surgiera, frente a un pensamiento más o menos tolerante de la riqueza, una iglesia de los pobres y una contestación a las exacciones impositivas del Imperio. Nació así lo que se ha denominado secta donatista (Donato, su fundador, llegó a rechazar diversas donaciones del emperador Constante, en el 346, para mostrar que no estaba de acuerdo con los tributos imperiales: p. 668). No había diferencias ideológicas notables entre los grupos ortodoxos y los regidos por los donatistas, pero sí en cuanto a la concepción de los bienes materiales de la Iglesia: las disputas entre los dos bandos fue ante todo una “guerra por la riqueza de las iglesias y su uso” (p. 665). Curiosamente, la pugna se plasmó por una y otra parte en una carrera por crear iglesias, aunque fueran diminutas, en cualquier ciudad o incluso aldea para que su obispo y su escaso clero lucharan activamente en pro de su teología propia. En esta atmósfera, un obispo donatista podía convertirse sin más en dirigente de un movimiento campesino (p. 676). Veremos cómo tronó Agustín de Hipona, en África, contra las ideas de Pelagio, el monje británico, o en esta época mejor decir procedente de la Isla de los britones. Saludos cordiales de Antonio Piñero http://adaliz-ediciones.com/home/36-el-jesus-que-yo-conozco.html

Domingo, 4 de Febrero 2018

|

Editado por

Antonio Piñero

Licenciado en Filosofía Pura, Filología Clásica y Filología Bíblica Trilingüe, Doctor en Filología Clásica, Catedrático de Filología Griega, especialidad Lengua y Literatura del cristianismo primitivo, Antonio Piñero es asimismo autor de unos veinticinco libros y ensayos, entre ellos: “Orígenes del cristianismo”, “El Nuevo Testamento. Introducción al estudio de los primeros escritos cristianos”, “Biblia y Helenismos”, “Guía para entender el Nuevo Testamento”, “Cristianismos derrotados”, “Jesús y las mujeres”. Es también editor de textos antiguos: Apócrifos del Antiguo Testamento, Biblioteca copto gnóstica de Nag Hammadi y Apócrifos del Nuevo Testamento.

Secciones

Últimos apuntes

Archivo

Tendencias de las Religiones

|

|

Blog sobre la cristiandad de Tendencias21

Tendencias 21 (Madrid). ISSN 2174-6850 |

|

Notas

Notas